当院で主に治療している脊椎疾患として、「椎間板ヘルニア(頚部、腰部)」、「変形性脊椎症(変形性頚椎症、腰部脊柱管狭窄症)」があります。

- 椎間板ヘルニア

椎骨のクッションとなっている椎間板の一部が飛び出して脊髄を圧迫する事で様々な症状を生じる疾患です。

原因は椎間板への恒常的な圧迫や喫煙が主な原因であり、頚部であれば40歳以降、腰部であれば30歳以降に多く見られます。腰部ヘルニアは、活動的な時期に多く見られる事から20歳代から症状が出る事もあります。

- 変形性脊椎症

加齢に伴い頸椎、腰椎が変形する事により脊柱管や椎間孔(脊椎の横孔)が狭窄して脊髄を圧迫することにより様々な症状を生じる疾患です。骨棘(こつきょく)というトゲや周囲の靭帯が変性(肥厚、石灰化)する事により、脊髄より枝分かれした神経根(椎間孔を通る)を直接圧迫して症状が出る事があります。

主な症状

いずれの病態でも脊髄を圧迫することで症状が出現します。日常的に感じている痛みや痺れが、実は脊椎疾患である事も多く、治療により改善されるケースが多くみられます。

頚部の病変であれば、慢性的な頭痛のみならず首や肩から腕にかけての痛み、朝起きてから感じる手足の痺れが主な症状ですが、時間経過によって、手の握力低下、細かい作業が困難となり、さらに歩行にも影響を及ぼします。

腰部の病変であれば、「歩くと足の痺れや痛みが生じ、休むと回復し、また歩き始めると症状が現れる」間欠性跛行という症状が主な自覚症状となります。

主な診断法

CTやMRIで神経圧迫の状況や、骨の検査を行い、症状と画像検査で一致している病変を見つけて治療方法を検討します。

主な治療法

薬剤や姿勢指導(頸椎カラー、コルセット装着)などのリハビリテーションによる保存的治療、または手術による外科的治療があります。どの治療方法が適切であるのかは個々によって違います。皆様の置かれている状況によって適切な治療方法を話し合って決めます。必要であれば、他の機関に相談する事もあります。

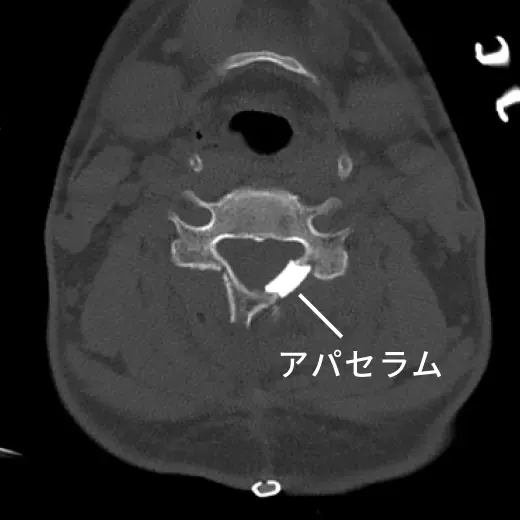

手術方法は低侵襲(ていしんしゅう:体への負担を極力抑えること)である後方減圧術を主に行っております。筋肉を温存しながら脊椎後方から神経圧迫部位に到達し、椎弓(ついきゅう)の片側を切離してアパセラムという骨になる素材を挿入して椎弓形成をして脊柱管を拡大します。切開範囲を小さくできる事から術後の運動制限も少なくする事が出来ます。また術中神経モニタリングを多用しており、手術による合併症を予防しています。手術で劇的に痛みが改善する事もありますので、漫然と痛み止めを飲み続ける必要も無くなります。

頸椎後方減圧術の例

脊椎疾患の治療は、仕事や家事などの日常生活を快適に行える様になる事を目標としています。普段感じている痛みや痺れ感などありましたお気軽にご相談ください。